最後更新日期:2025 年 8 月 9 日

資產配置不是什麼艱深的理論,而是幫你把錢分配到不同波動性的資產上,像是股票、債券、不動產、貴金屬,讓它們互相幫忙、穩住整體。與其追求刺激的暴漲,不如打造一個你撐得住、睡得著的組合,才能走得長遠。只要搭配定期再平衡,這就是一套讓普通人也能慢慢變富的懶人投資法。

想要靠「錢滾錢」累積財富,有兩種流派常被拿來討論。

一種是做交易,是比較積極的操作方式,會進場、出場、抓波段,必須搭配良好的紀律,也就是我們常聽到的倉位管理概念;

另一種則是做資產配置,這派風格比較偏向懶人理財,不需要天天盯盤,只要一開始配置得宜、每隔一段時間再調整一下就好,適合多數上班族或新手投資人。

這篇文章就是要帶你從零開始認識「資產配置」這件事:它是什麼、原理為何、該怎麼做?讓我們馬上開始吧!

資產配置是什麼?為什麼重要?

資產配置就是幫自己的資金分配「找到適合位置」以及決定各自「投入多少佔比」,讓它們各司其職,這樣不管市場怎麼震盪,才不會一下子就全盤皆輸。

像是股票、債券、房地產、原物料,這些資產的波動方式不太一樣——有時候股市在跌,債券反而在漲;碰到通膨,原物料可能還會漲得更兇。基於它們彼此「不會同步漲跌」的特性。

如果你把錢配置得當,這些資產就會像隊友一樣互相幫忙撐住場面,讓整體波動變小。不一定要追求暴漲暴跌的刺激,資產配置更像是一場長跑,穩穩走、走得久,才是贏家。

資產配置的重要性(目的)在於把總體資產波動,控制在個人忍受限度內,稍後花更多篇幅詳談。

資產配置的原理:2 個提問

資產配置的核心概念,是把資金分散投入股市、債券、不動產、原物料等「彼此波動不完全同步」的資產,目的是降低整體資產的起伏。

這裡會衍生兩個問題:一是這樣子「混搭」真的有效嗎?二是為什麼我們要特別在意波動?

現代投資組合理論

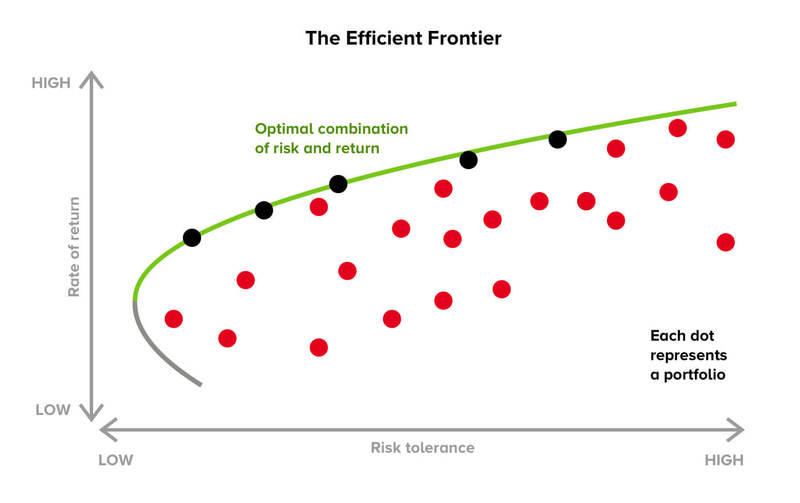

關於第一個問題,我們可以從 1990 年諾貝爾經濟學獎得主 Harry Markowitz 提出的「現代投資組合理論」(Modern Portfolio Theory, MPT)來看。

他強調透過混合不同種類的資產,可以找到一個報酬與波動表現最理想的組合,也就是所謂的「效率前緣」(Efficiency Frontier)。

圖片來源:inyova

圖片來源:inyova

他甚至形容,這種策略就像「免費的午餐」——因為只靠資產混合,就能有效提升投資效率。

降低波動到能撐住

那為什麼要降低波動呢?來聊聊這個更實際的問題。

雖然理論上我們知道,只要資產配置比例得當,就能靠近所謂的「效率前緣」;但對多數人來說,不可能去測試上百種組合,更沒有時間或資源去跑大數據模擬。

但「現代投資組合理論」給我們一個很重要的啟發:

資產配置的目的,不是追求穩賺不賠,而是找到自己「承受得住」的波動範圍,讓投資可以長期穩定進行。

這麼做的好處包括:

- 避免總資產跌破某個臨界值,因為跌太深會讓你更難翻身。像資產腰斬 50%,就得賺回 100% 才能回本,這是非常困難的事。

- 幫助你量化自己能承受的最大回撤(Maximum Drawdown, MDD),當市場真的出現那樣的跌幅時,心理不會崩潰、晚上還睡得著,投資路才走得長久。

記住,波動本身不是風險,真正的風險是你扛不住波動而中途退出。

資產配置簡易指南

資產配置該怎麼做?

首先,我們需要盤點可以操作的金融工具。最簡單的思維是股票、債券、不動產及貴金屬。

- 股票很容易接觸,想省時省力的話可透過「指數股票型基金」(Exchange Traded Funds, ETF)來參與股市大盤。

- 債券方面,如果覺得一張債券動輒幾十萬、門檻太高,其實也可以透過債券型基金來參與,門檻低、操作也簡單;甚至我們也可以把「債券」的定義放寬一點——只要是屬於保本型商品,都可以納入考量,像是保險公司的儲蓄險,或是幣圈裡的賺幣、放貸、期現套利等。

- 談到不動產,價格最高昂,未必真要買下一間房。可以考慮 REITs 或幣圈的 Spark Lands 不動產收益權憑證。

- 至於貴金屬,通常以黃金為代表。值得一提的是,比特幣有數位黃金的概念,能對抗法定貨幣貶值風險。政府印鈔票會導致法幣貶值,而比特幣的稀缺性(總量有限),能對抗通貨膨脹和法幣貶值。

總結一下,股票、債券(包含各種保本型商品)、不動產,以及貴金屬(黃金或數位黃金),這四大類資產就可以組成一個基礎的資產配置組合。

比如你有 100 萬資金,就可以依照比例,把錢分配到這幾類資產上,目的不是追求最高報酬,而是降低整體波動,讓你撐得住、放得久、走得遠。

資產配置需要定期「再平衡」

資產配置不是一次性的動作,而是一個需要持續維護的過程。

關鍵概念就是「再平衡」(Rebalancing)

所謂「再平衡」,就是定期檢查投資組合的比例,並根據原本設定的資產配置比例進行調整——把漲太快的資產賣一些,把跌得比較多的資產補一些,讓整體組合回到一開始設定的平衡狀態。這個過程,實際上就是在默默落實「高賣低買」的策略。

在傳統金融市場,這樣的做法常見於退休金、ETF、長期資產管理機構;而在幣圈,也有類似設計,例如所謂的「屯幣寶」再平衡機器人,可以自動幫你執行這個動作,達成投資紀律。

不管是手動或自動,做再平衡有幾個實用的重點原則值得參考:

- 選擇「相關性低」的資產配置

如果投資的資產價格都會同漲同跌,那再平衡的效果會打折。反之,若配置的資產在不同市場或風險性質上有差異,才能真正發揮「漲多減碼、跌深加碼」的效果。 - 保留一部分穩定資產當緩衝區

無論是現金、穩定幣、貨幣型基金等,都能作為再平衡時的調節空間,幫助你更有效率地重新配置部位。這也有點類似「網格交易」概念,但重點不在短期套利,而是長期優化資產配置、拉長複利效果。 - 慎選資產,避免無限攤平爛部位

再平衡不是「套牢就加碼」的藉口。若資產本質有問題、跌勢難止,即使不斷買進,也只會拖累整體表現。建議以穩健標的為主,搭配自己熟悉、具信心的資產,避免一再攤平失敗部位。

再平衡就像是投資組合的「健康檢查與體重管理」——不是每天稱體重,但要定期校正,讓整體維持在一個你撐得住、也走得遠的狀態。

小結

資產配置的本質,不是追求一夜致富,而是打造一個撐得住風險、漲跌都不慌的長期投資組合。

透過分散投資到相關性低的資產(如股票、債券、不動產、貴金屬),可以有效降低整體波動,避免一次失誤就重傷資產。搭配定期「再平衡」,更能在市場漲跌間默默落實「高賣低買」,讓複利持續累積。

無論你是投資新手,還是忙碌的上班族,只要掌握資產配置與再平衡的基本原則,就能建立一套屬於自己的穩健財務系統。投資這條路,不需要跑得快,但要走得久。

如果你想「全副武裝」進入加密貨幣市場,歡迎參加鏈習生的線上課程(記得使用優惠碼 blog1000 再享千元折扣),系統性完整學習幣圈知識;免費加入鏈習生 LINE 社群,與研究員、群友一起聊聊加密投資,每週還有新手 AMA 線上專題活動可以參加喔!